やり方・ノウハウを追い求めて振り回されることに疲れていませんか?

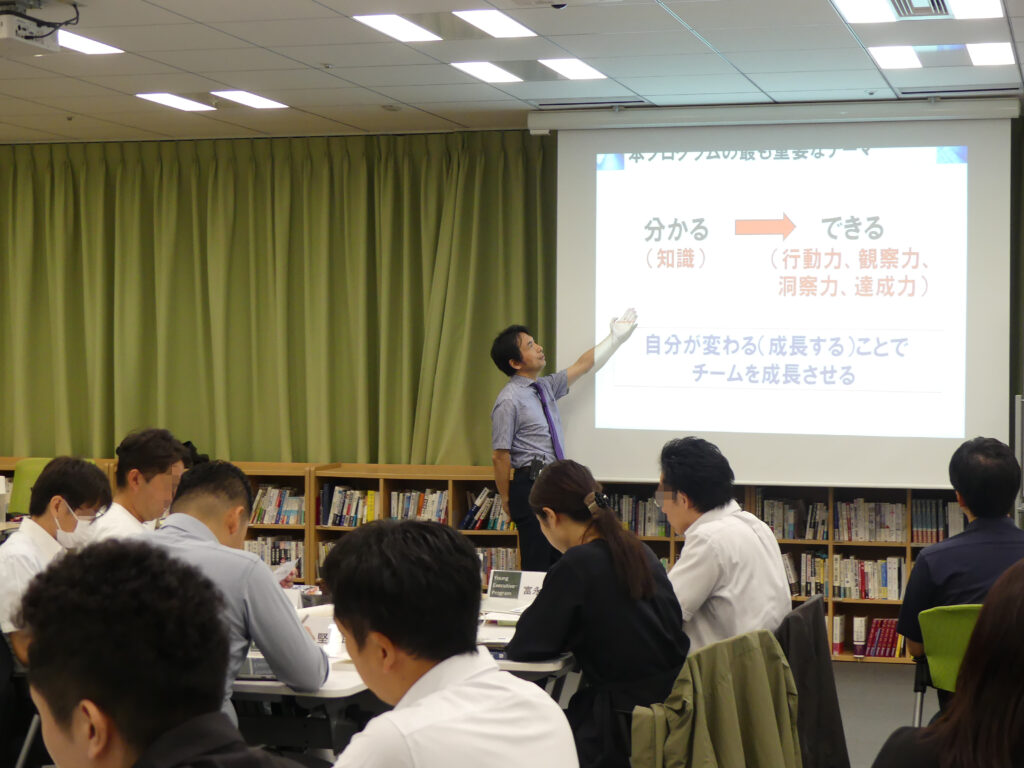

チームビルディングという道具はファシリテーターの価値観やマインドセットによって差がでます。チーム(組織)が成長していく輪郭をハッキリさせていくことが重要です。

チーム成長のプロセスには

- フォーミング(Forming)

- ストーミング(Storming)

- ノーミング(Norming)

- トランスフォーミング(Transforming)

チーム状態を段階的に4つに分けた“タックマンモデル”という伝統的なモデルがあります。

日本チームビルディング協会ではタックマンモデルを様々なプロジェクトで活用しながら日本人に合った内容で解釈を再定義してきました。

やり方重視になると善悪二元論になりやすく正解・不正解ばかりを求めるようになってしまいます。チームは生き物でその場その場の適応性が求められるため、Aというやり方でOKな場合もあれば、同じ状況でBの方がよい場合があります。

そのため、やり方ばかりを追いかけてしまうと様々なことに振り回されてしまいます。

結果的に中途半端なことが多くなり継続ができない状態になります。

継続ができないとチームは成長していかないため日本チームビルディング協会は「やり方」ではなく『あり方』を重視しています。

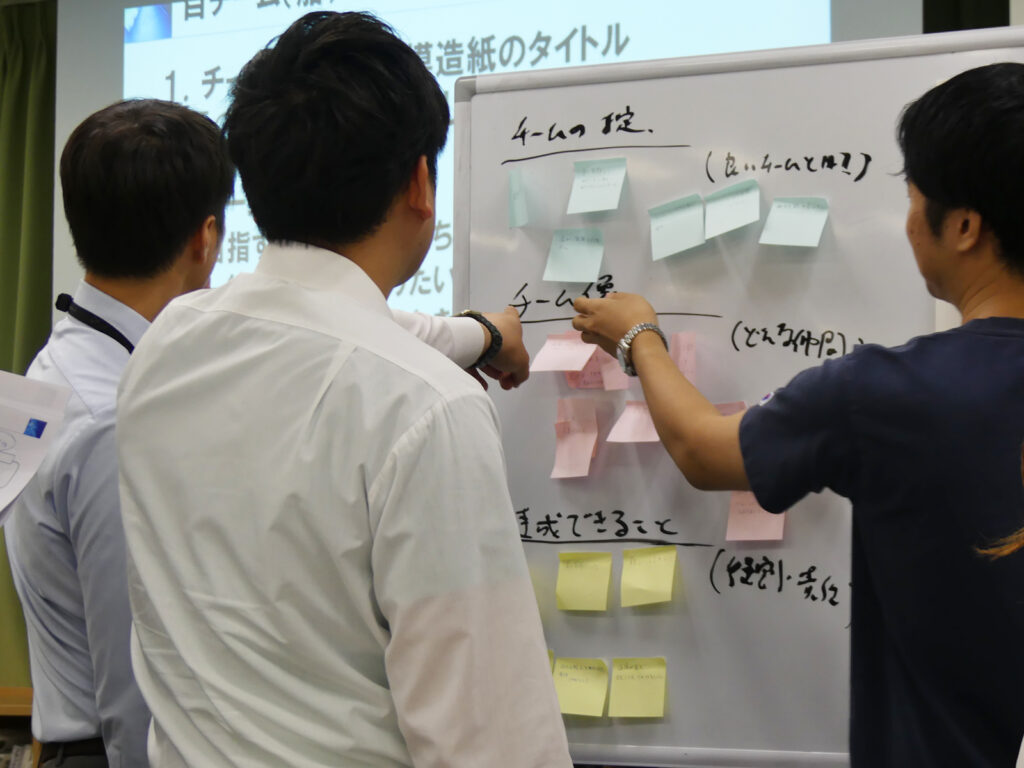

- どのような思い・志があるのか?

- チームのビジョン・理念は浸透しているのか?

- 我々のチームが本来あるべき姿は?

- どのような企業文化を作っていきたいのか?

まずは目に見えない価値観を明確にして「あり方」という根をしっかり張っていきましょう。

チームを4つの段階で成長させていく

チームは4つの成長段階を経て大きな成果を出せるようになっていきます。

この4つの段階はアメリカの心理学者タックマンが提唱した「タックマンモデル」をベースにしていますが、日本チームビルディング協会では長年の経験と検証から再解釈したものをクライアント先でチームビルディング研修を行っています。

タックマンモデルの最初はチームの土台を作る形成期(フォーミング)

まず最初に、チームとしての土台として「約束事」を定義していきます。

フォーミング(Forming)はフォーム(form)なので「形」なので、チームとしての「形」をきちんと作る段階です。

この形ができていないと第2段階のストーミングに進むことはできません。

タックマンモデルの2番目はチームメンバーの意見をぶつけあう混乱期(ストーミング)

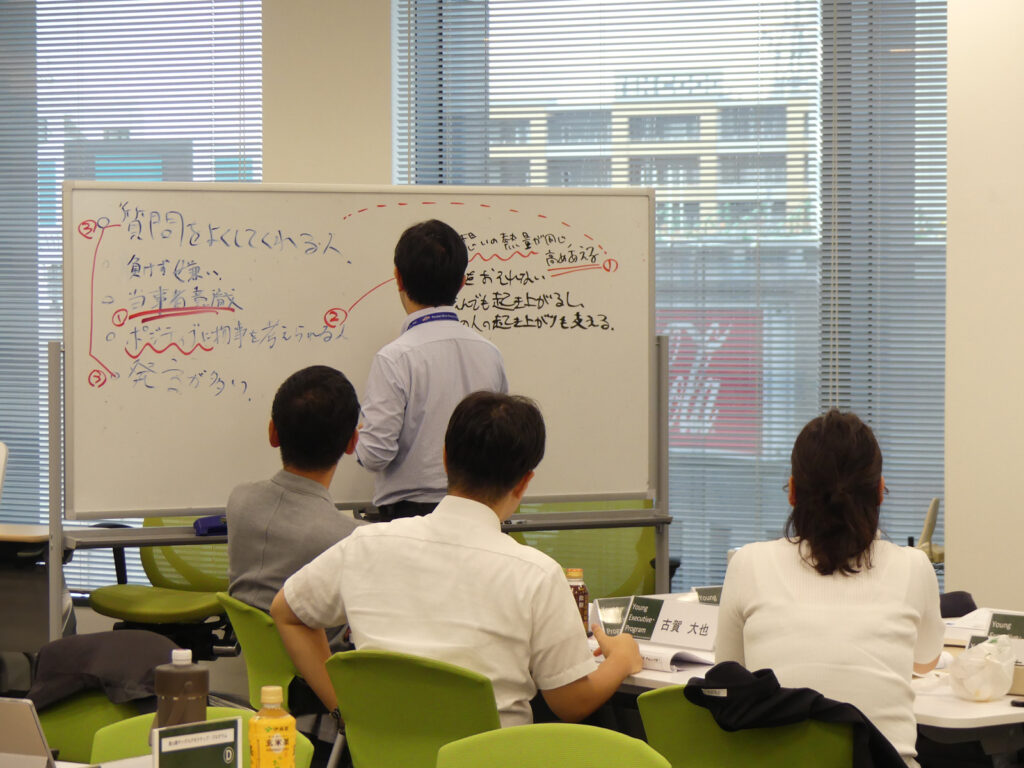

ストーミング(Storming)はストーム(storm)なので嵐です。

ぶつかり合いにより成長していきます。

日本チームビルディング協会ではものすごく深い話がたくさんあるのですが、本当に強いチームはなんとなく成長するのではなく、お互いの本質を理解するのと同時進行で本音でぶつかり合いながら成長します。

表面的な部分ではなく本当に自分の心の中で思っている深い部分を出すこと、お互いの深いところを理解していくことで強いチームへ変貌します。

チームメンバーは当然ですが、全員のパーソナリティ(個性)が違うため価値観が異なります。本音で話し合うことでお互いの深い部分を理解していくことができます。

しかし、本音で話し合うことから逃げると空気を読んで波風が立たないように、揉め事を起こさないように振る舞ってしまいます。そのため表面的な付き合いの脆弱なチームとなっています。

脆弱なチームの特徴は外部要因の影響を受けやすく風向きが悪くなるとあっという間にチームが崩壊してしまいます。

脆弱なチームから脱却するには、自分の正しさだけを主張するのではなく相手を認めて深いところで結びつくことが必要です。本音で話し合うことでチームメンバー間の理解が深まります。

自分の本音を出して相手の本音との差を納得するまで話し合うこと、お互いが納得できるように自分たちが言っていることの上位概念を創り出して本質的に求めていることを理解し合うようにします。これができたチームは外部要因で逆風が吹いたとしても強固な結びつきがあるため動じません。

第2段階のストーミングは過程において多少嫌なことも出てきたりしますが、自分たちのチームの目的や目標のために個人の主張を言い張り意見をぶつけ合うだけでなく、お互いを認め合いながら一人一人がさらけ出して本音で話し合い、お互いの強みを活かし合い関係性のよい強固なチームへと進んでいきます。

しかし、多くのチームが第1段階か第2段階にとどまっており、成長できないチームは第1段階と第2段階を行き来しながら衰退しています。

本音にもレベル感がある

人と人は関係性ができてくると期待に応えようとします。

期待されると相手の思いを裏切りたくないので頑張ろうとします。

お互いが本気を出し合うと思考レベルが深くなっていきます。

タックマンモデルの3番目は第2段階の混乱期までの土台を使ってパフォーマンスを上げていく標準期(ノーミング)

第2段階までは関係性の重視でしたが、第3段階からは成果を出すために前向きのエネルギーと心の状態を高めていくことが重要となります。

人間は本気度との相乗効果になりますが、自信がついていくと自分自身のパフォーマンス・性能が上がっていきます。

目の前に存在しないことを頭に思い浮かべる想像力は知見の多さや感受性の強さにより発揮されやすく、発想が乏しい場合においては一般的に能力が低いと思われがちです。しかし、日本チームビルディング協会では発想が乏しいのではなく、本気度が低いのと自信がないために、仮にアイデアがあったとしても相手に伝えることを躊躇したり、どうせこんなこと言っても誰も聞いてくれないという心理状態から、結果的に考えることを諦めてしまうと考えています。自分で線引きをして自分を過小評価してしまい、折角持っている能力を自分で蓋をしている状態です。

他人との能力差ではなく「自分の使い方」をどのようにしていくか、ここがポイントとなります。

自信が無い人に「自信をつけましょう」と言っても自信はつきません。

現実として「できた事実」を作ってあげることが必要となります。

事実の積み重ねから自信がついていきます。

「できること」は何か把握しているということです。

いきなり大きなところにジャンプさせるのではなく、簡単なことから「ここできるんだ」「ここもできるんだ」とスタートラインを引くことから始めます。

リーダーは実績をきちんと作り、実績に基づいた自信をつけていってもらうことがマネジメントとして非常に大切なこととなります。

スタートラインを引かないリーダーは失敗する

多くのリーダーが個人の実力把握とチームの実力把握をやらずに、いきなり高いチーム目標を掲げて「これやるぞー!そりゃいけー!」とやってしまい、メンバーは玉砕されて帰ってきてしまいます。

このマネジメントは常に「できない」「足りない」という事実しかないため、これをやり続けてしまうと自己否定になってしまいます。

「私はできない…」「このチームではダメだ…」と、どんどんネガティブな連鎖が積み重なっていても、リーダーは「行け!」「やれ!」と発破を掛けられる・・・

「どうせできない…」と思いながらこの状態を続けていると「できない」というメンタルブロックが発動し脳が働かなくなるため、言い訳しか言わなくなります。

特に「難しい」を連発している場合、思考停止している合図であり、自分を傷つけないために自己防衛している状態であることを理解しましょう。

リーダーは自分の思考の癖がチームに反映している場合が多いため、客観的な視点を持つようにしましょう。

タックマンモデルの4番目、自信・本気度・チームへの貢献意欲・強力なシナジーが出る達成期(トランスフォーミング)

第3段階で自信をつけたプロセスから変化しシナジー(相乗効果)からチームパフォーマンス・チームとしての成果が上がります。

第1段階の形成期と第2段階の混乱期にしかいたことがない人はチームとして出せる成果に驚きます。そのため、チームに対する強烈な「信頼」が出てきます。

この信頼の力は、世の中のために役立ちたいというマインドに繋がっていきます。

元々人間は社会性の生き物のため、ボランティアなど集団の中で円滑に適切に行動ができ、協調性と責任感を持ち合わせて人間関係を築くことができます。

ところが、仕事の中で社会性が発揮されていないチームが多いです。

理由としては、自分に自信がない、チームも信頼できていない、そもそも社会に貢献できるような力が我々にあるという実感値がないためです。

第3段階に入れたチームは過去の経験上、外に対する成果が出てくるため社会性が出て、かなりの成果を出すことができます。

第3段階まではリーダーが牽引していくイメージですが、第4段階は全員がリーダーシップを発揮するので、本物の相乗効果が発揮されます。

オリンピックなどスポーツは分かりやすいですが、勝てないと言われていたチームが勝つことができた時、このチーム状態は第4段階です。

一人一人の自信、本気度、前向きなエネルギー、シナジーが連動して越えられなかった壁を越えていく、これが第4段階の特徴でリーダーは1人ですがフォロワーシップとして全員がリーダーシップを発揮していきます。

日本のチーム(組織)は第2段階までがほとんどで個人の力量に依存している

タックマンモデルでいう本来のチーム力は第3段階からです。

第1段階と第2段階は準備で土台作りのためチーム力の分野に入っていません。自分に対する損得で物事を決めています。そのため、チームとして成り立っていない状態から本来のチーム力は第3段階からとなります。

まとめ

スポーツでもビジネスでも共通しています。

第1段階の形成期・第2段階の混乱期・第3段階の標準機・第4段階の達成期までの4つの段階を経て成長したチームは本当に強いです。

リーダーは是非、本物のチーム作りという思いを持って、組織力の強化に取り組みGoodTeamを目指してください。